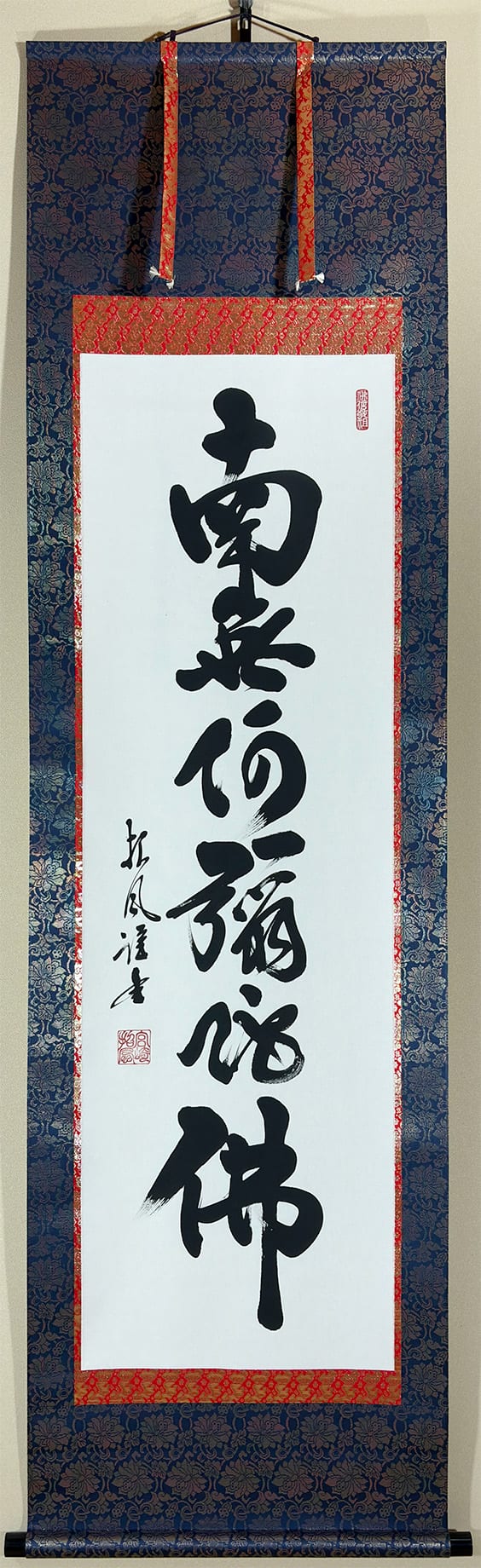

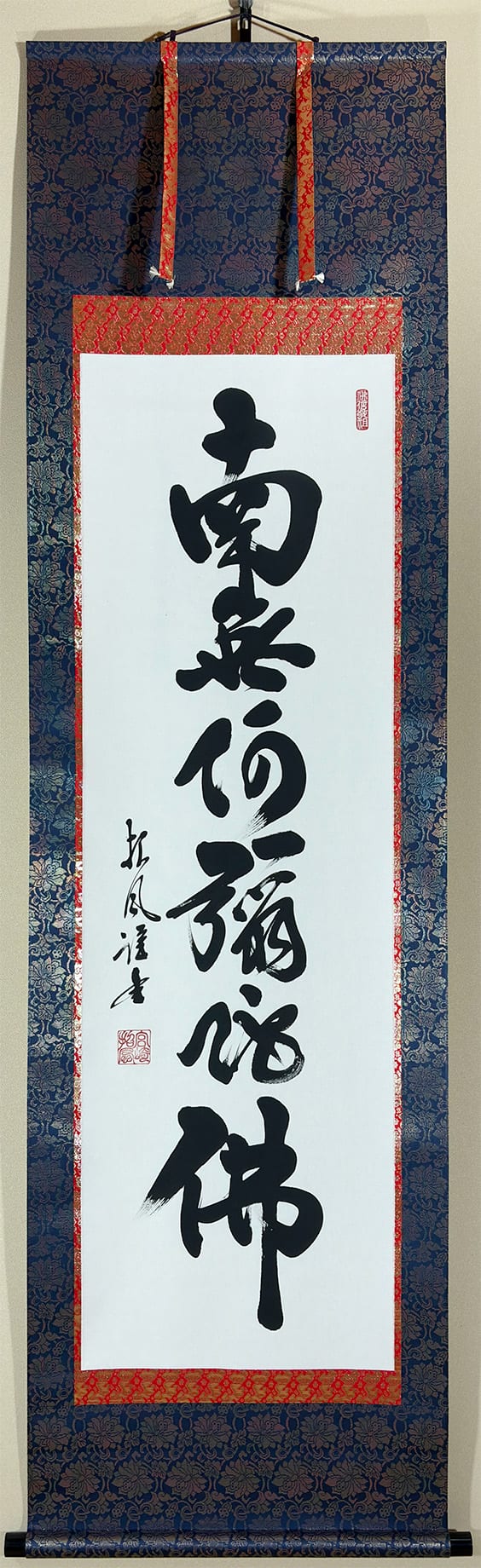

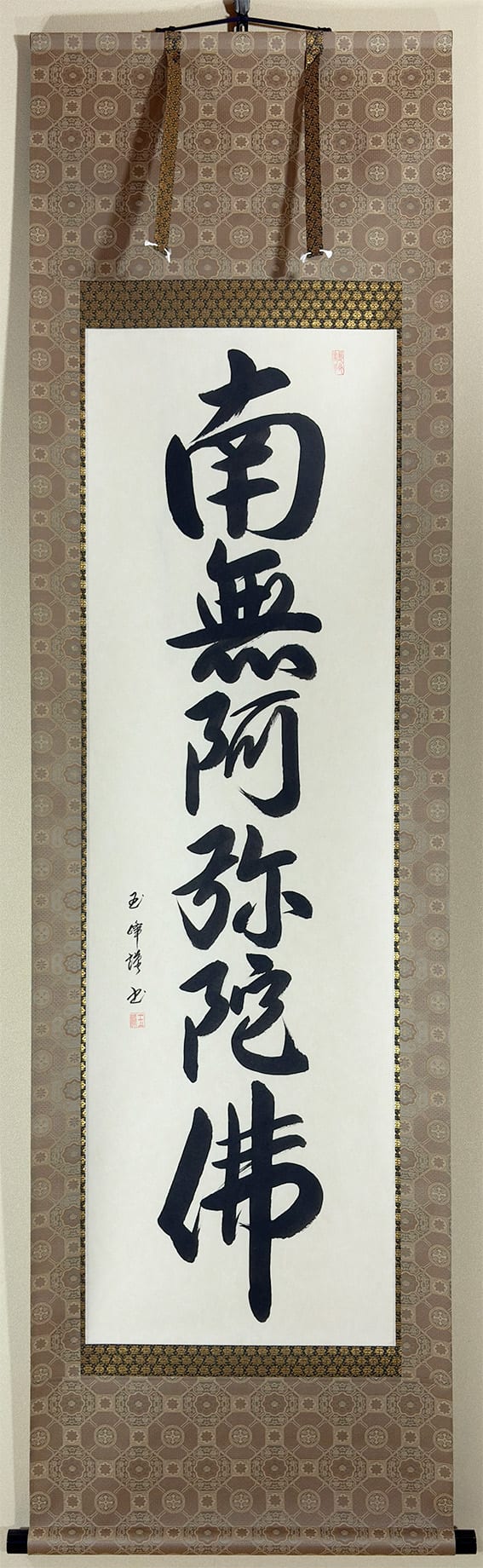

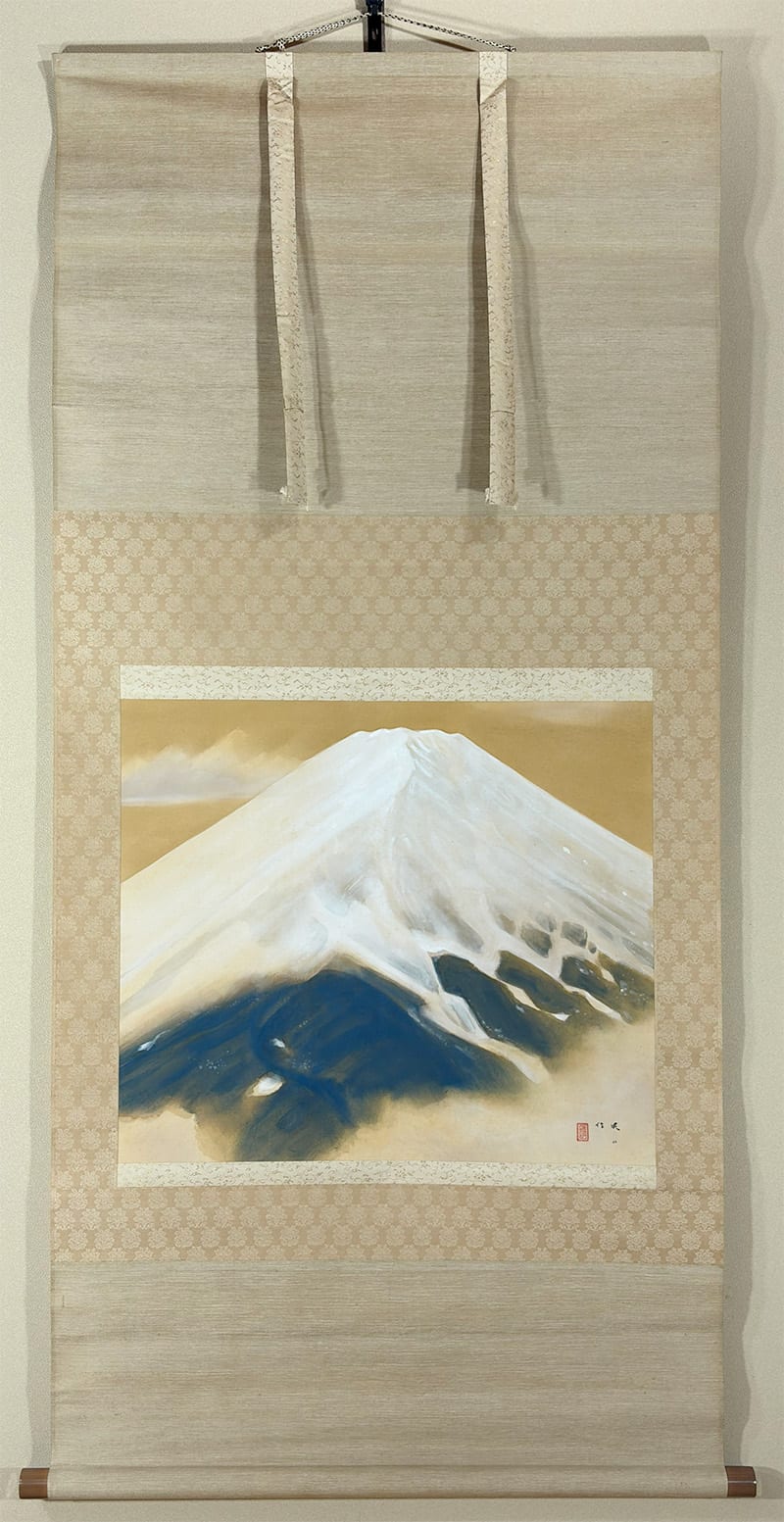

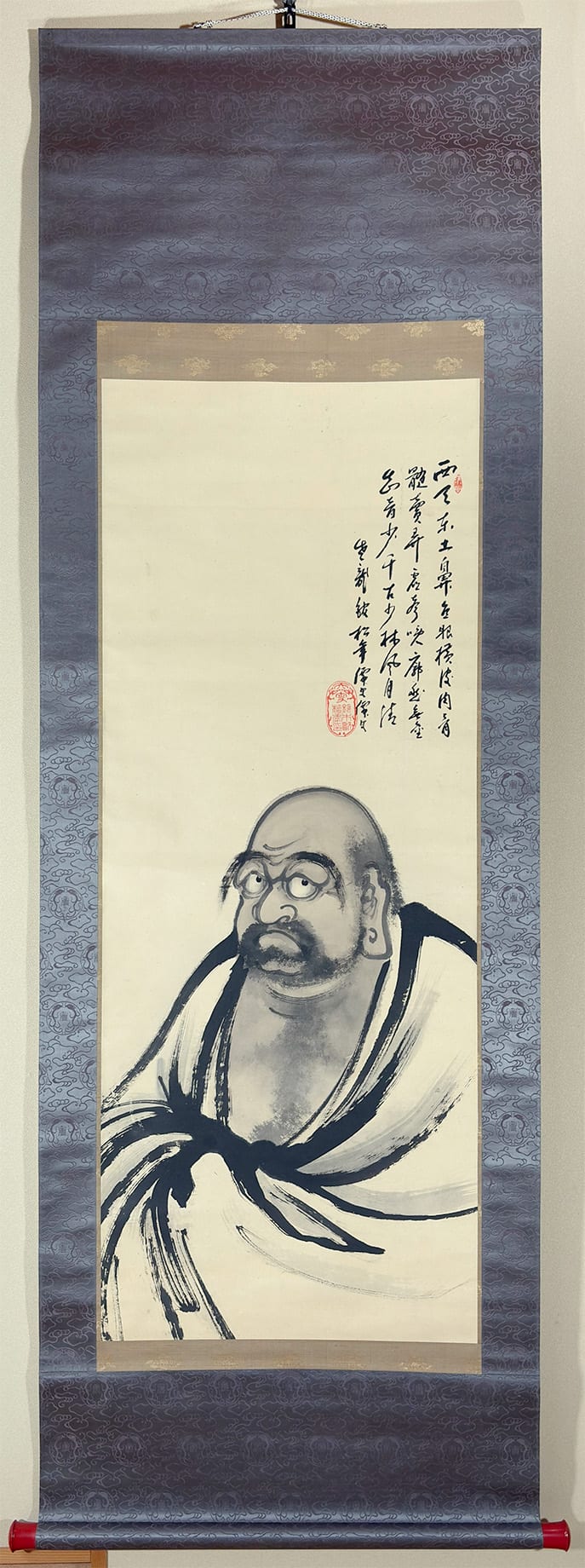

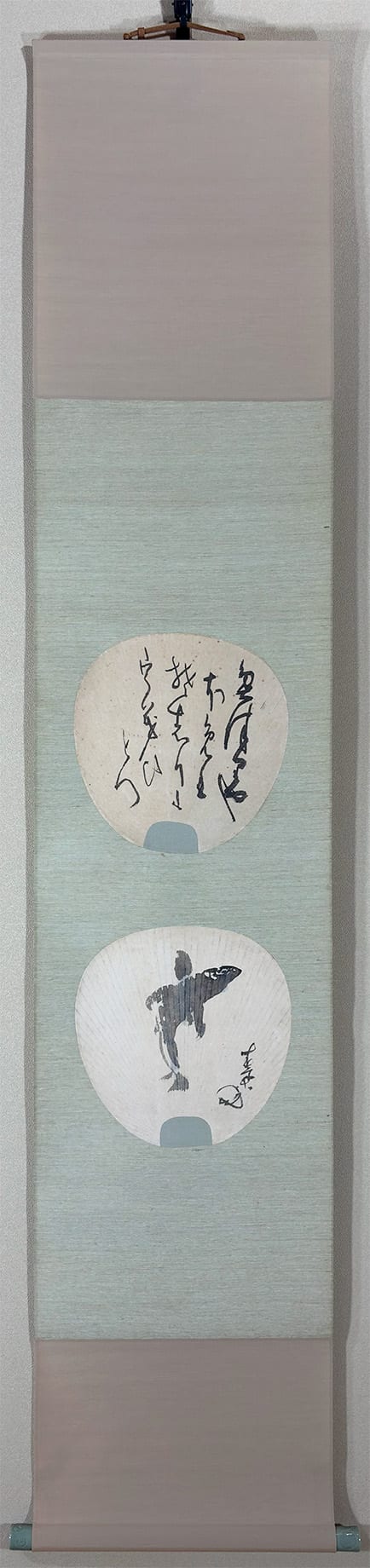

商品番号:4769

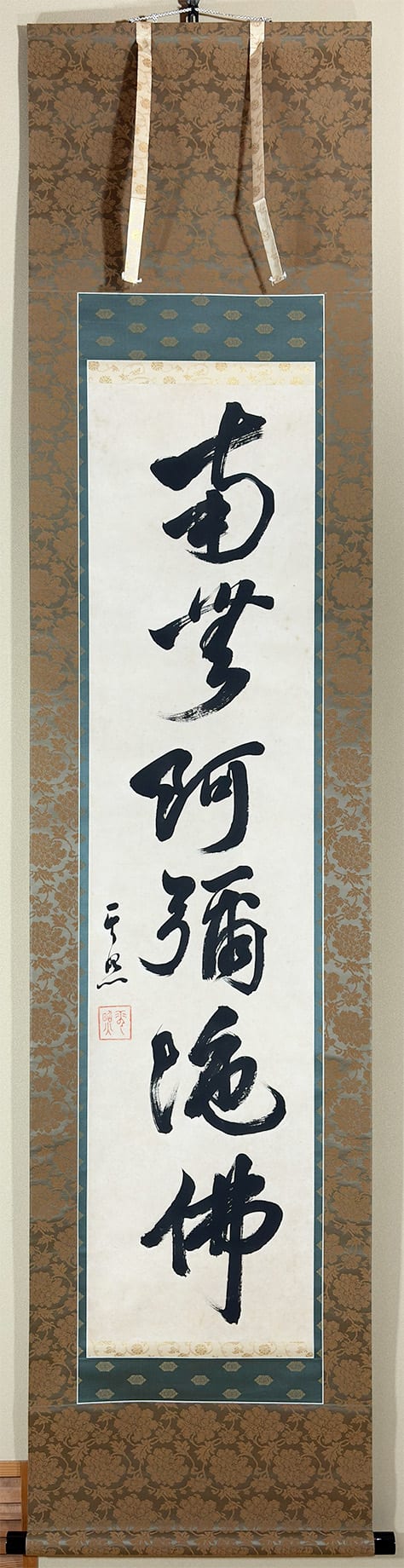

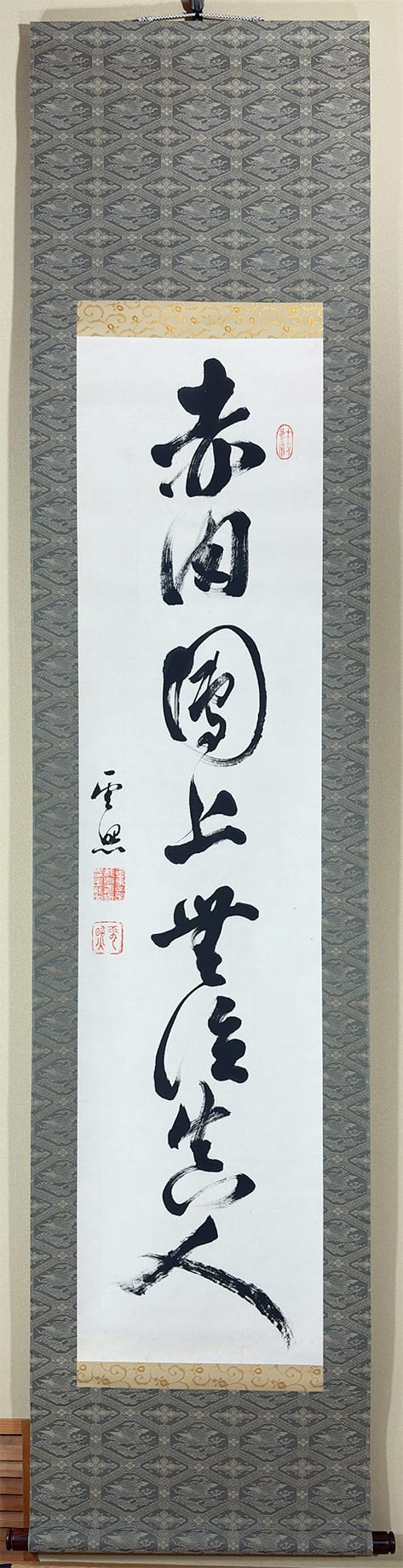

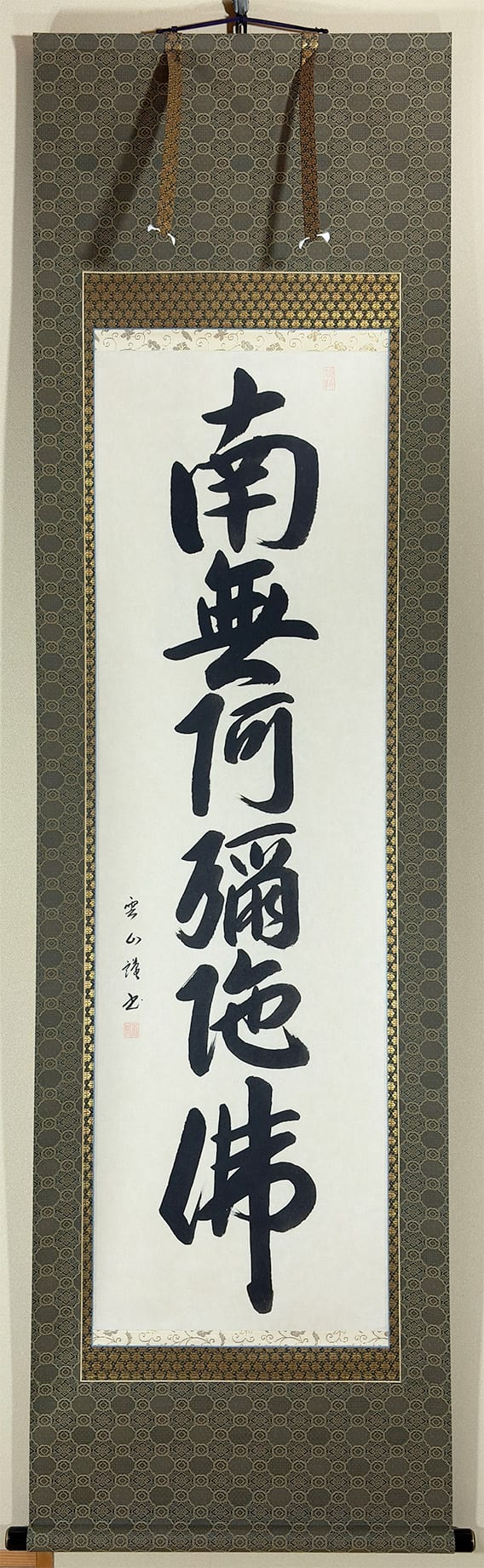

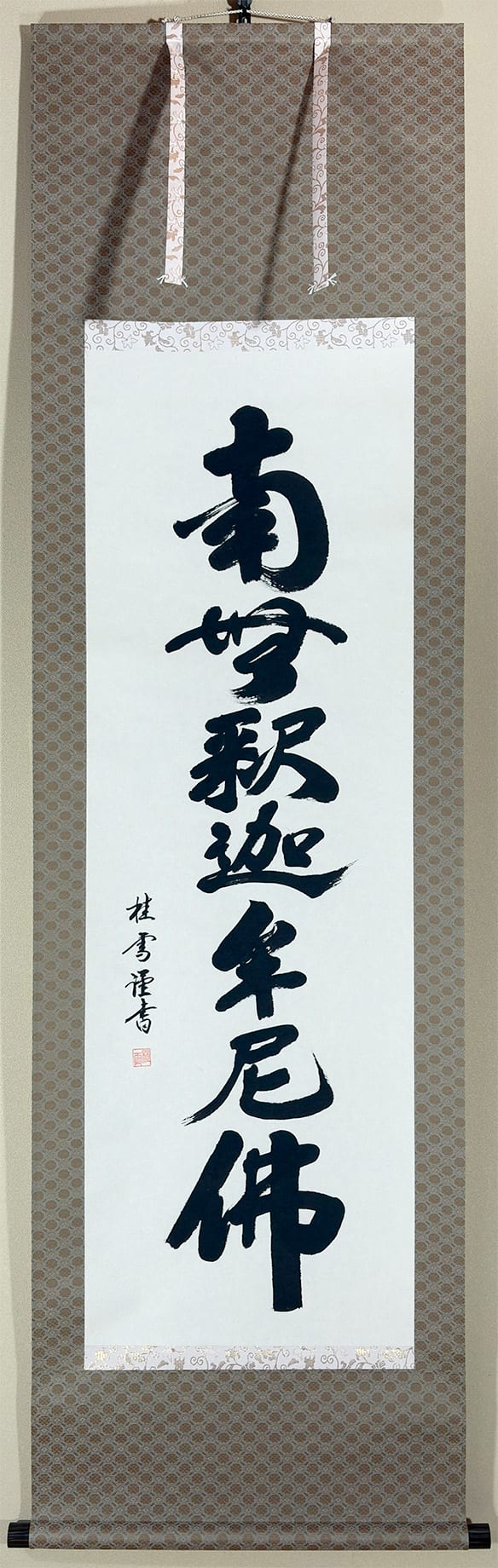

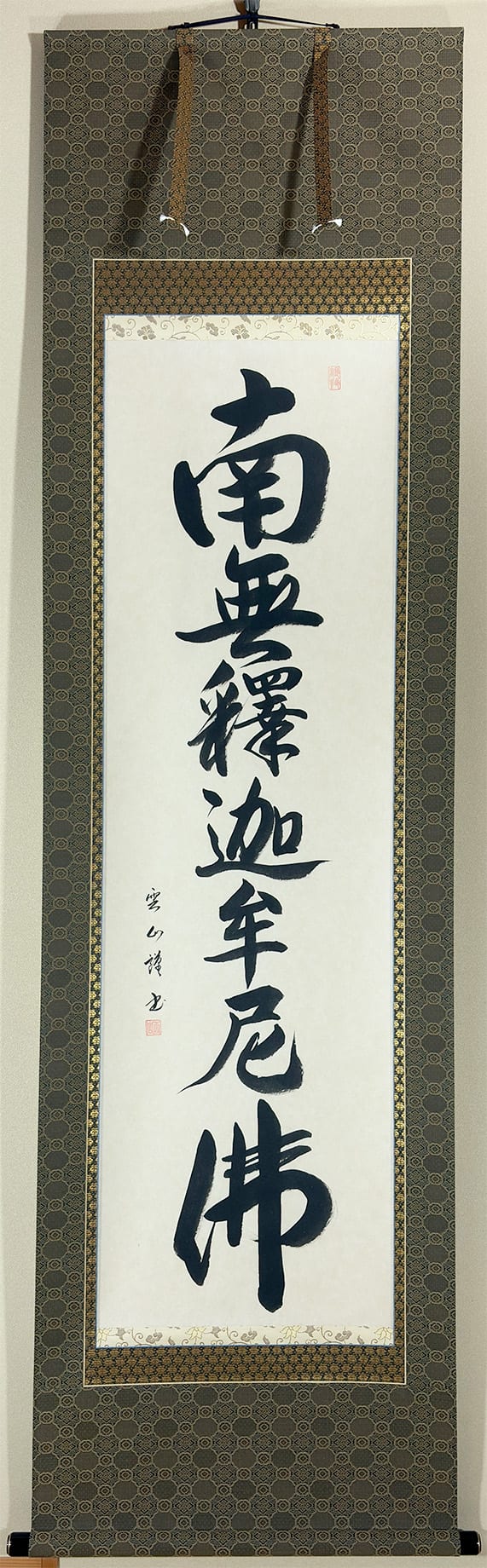

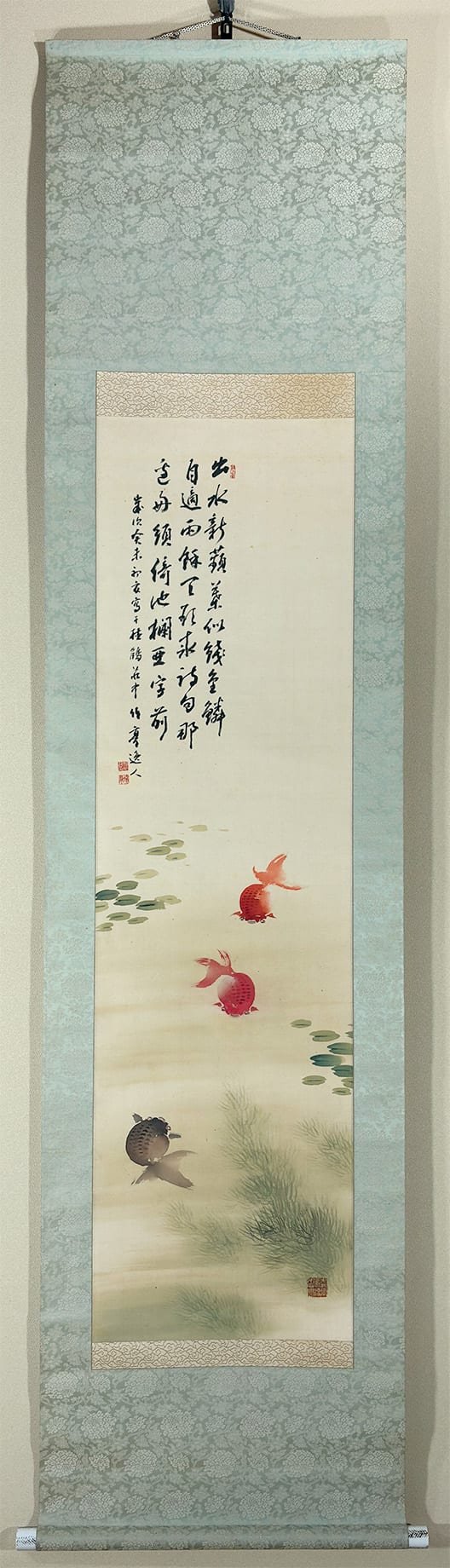

六字名号

宮崎 招風作

10,000円

1~50件(全2676件中)

Contact

受付時間 10:00~22:00

※商品のお問い合わせの際は「商品番号・作者・作品名」をお知らせください。スマートフォン・タブレットでご覧の方は電話番号をタップするとそのまま発信いただけます。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は下記バナーリンクよりダウンロードください。