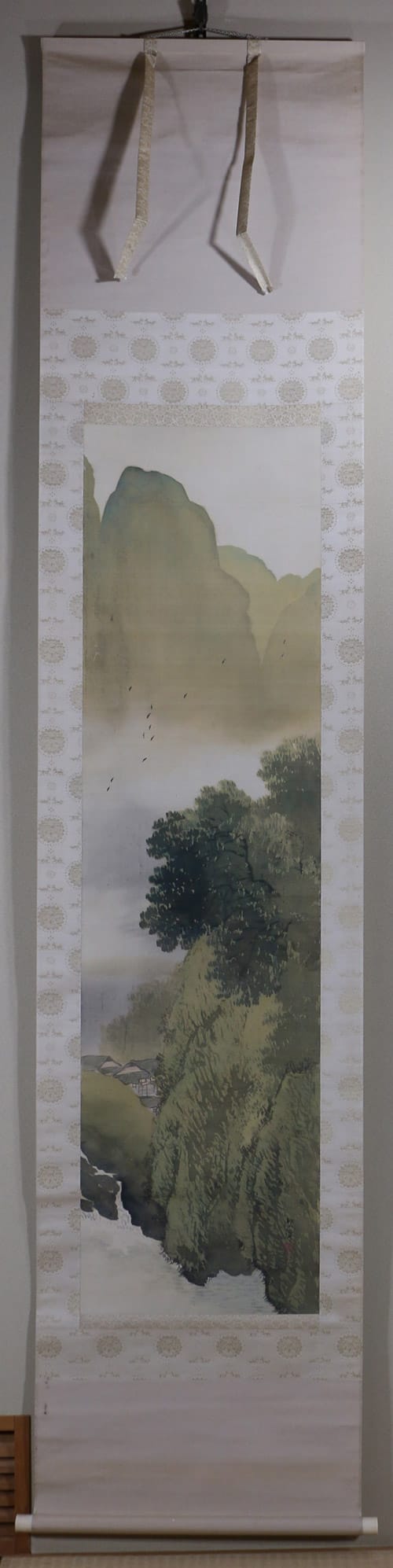

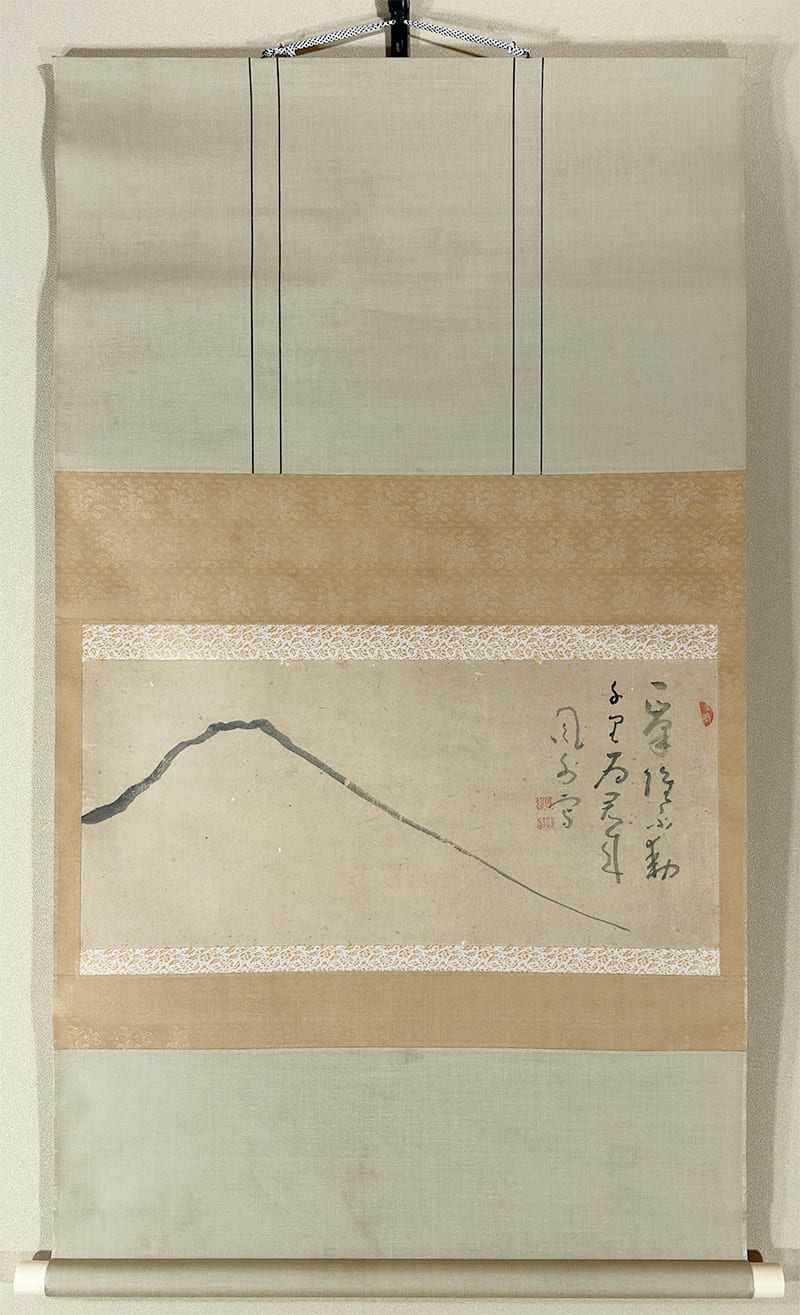

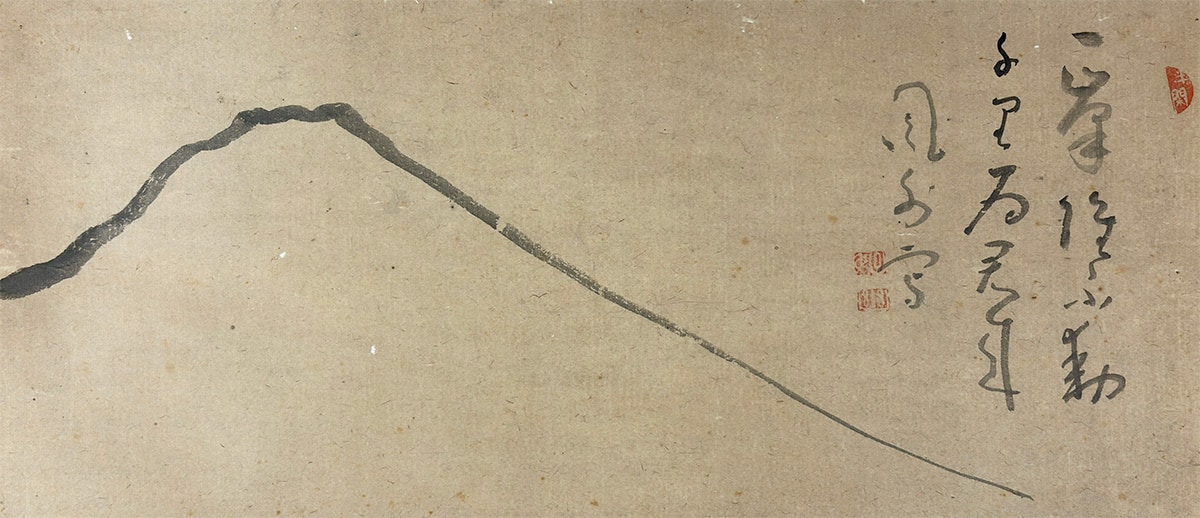

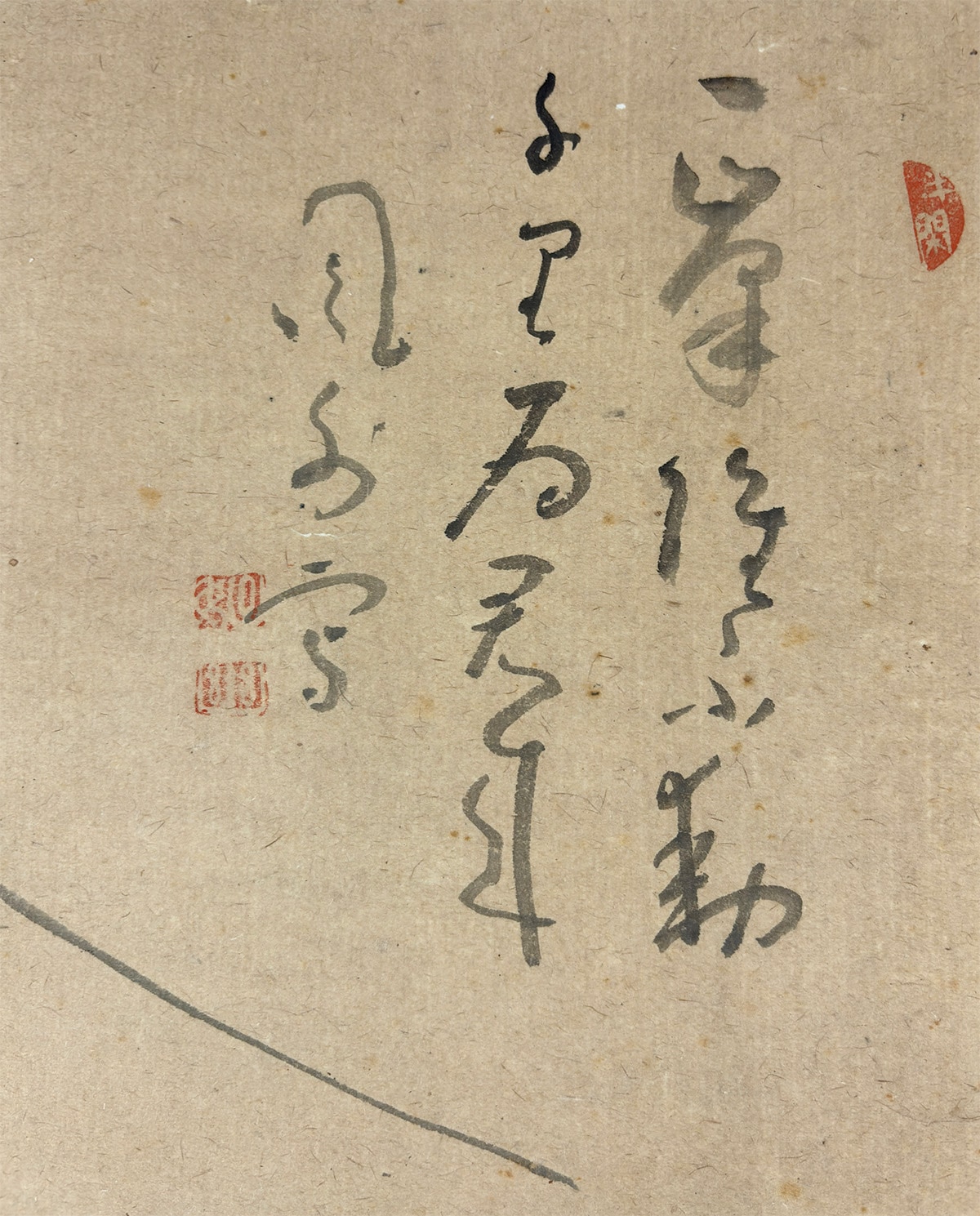

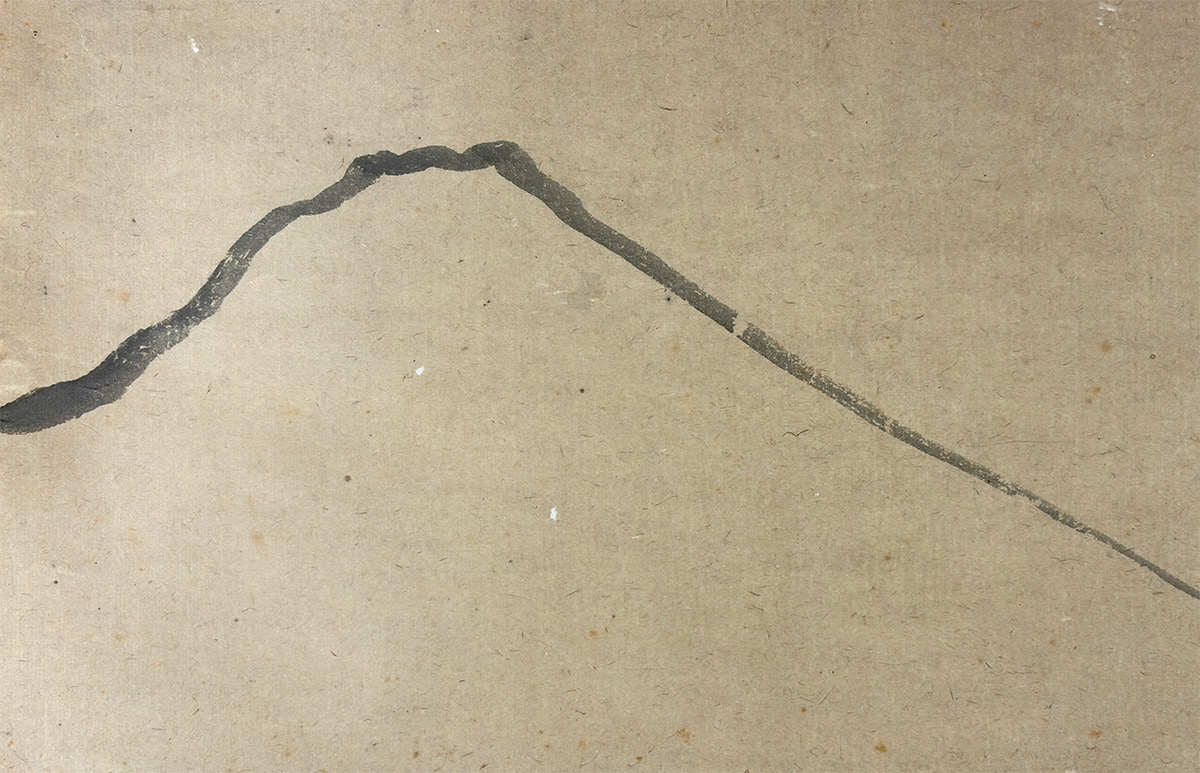

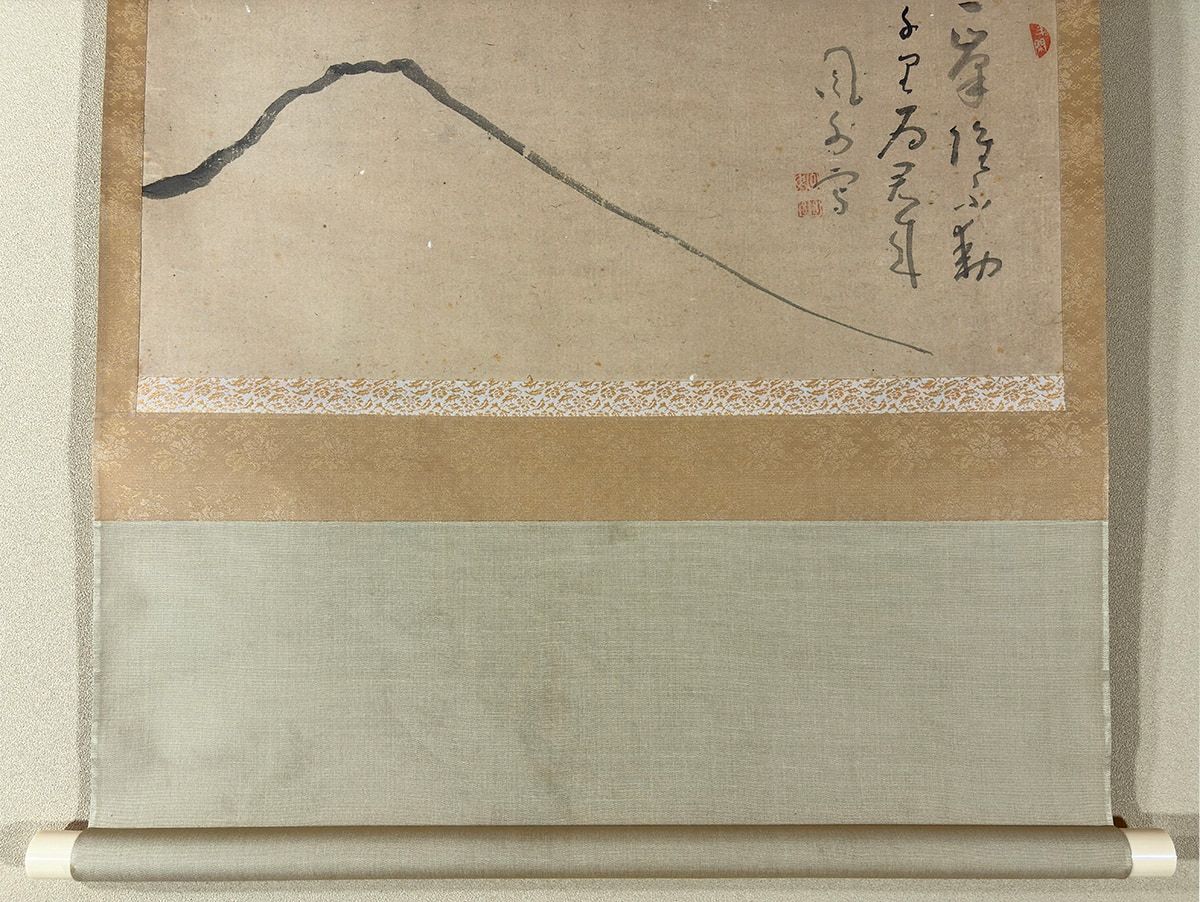

表装は少々ヨレがありますが、鑑賞には気にならない程度です。

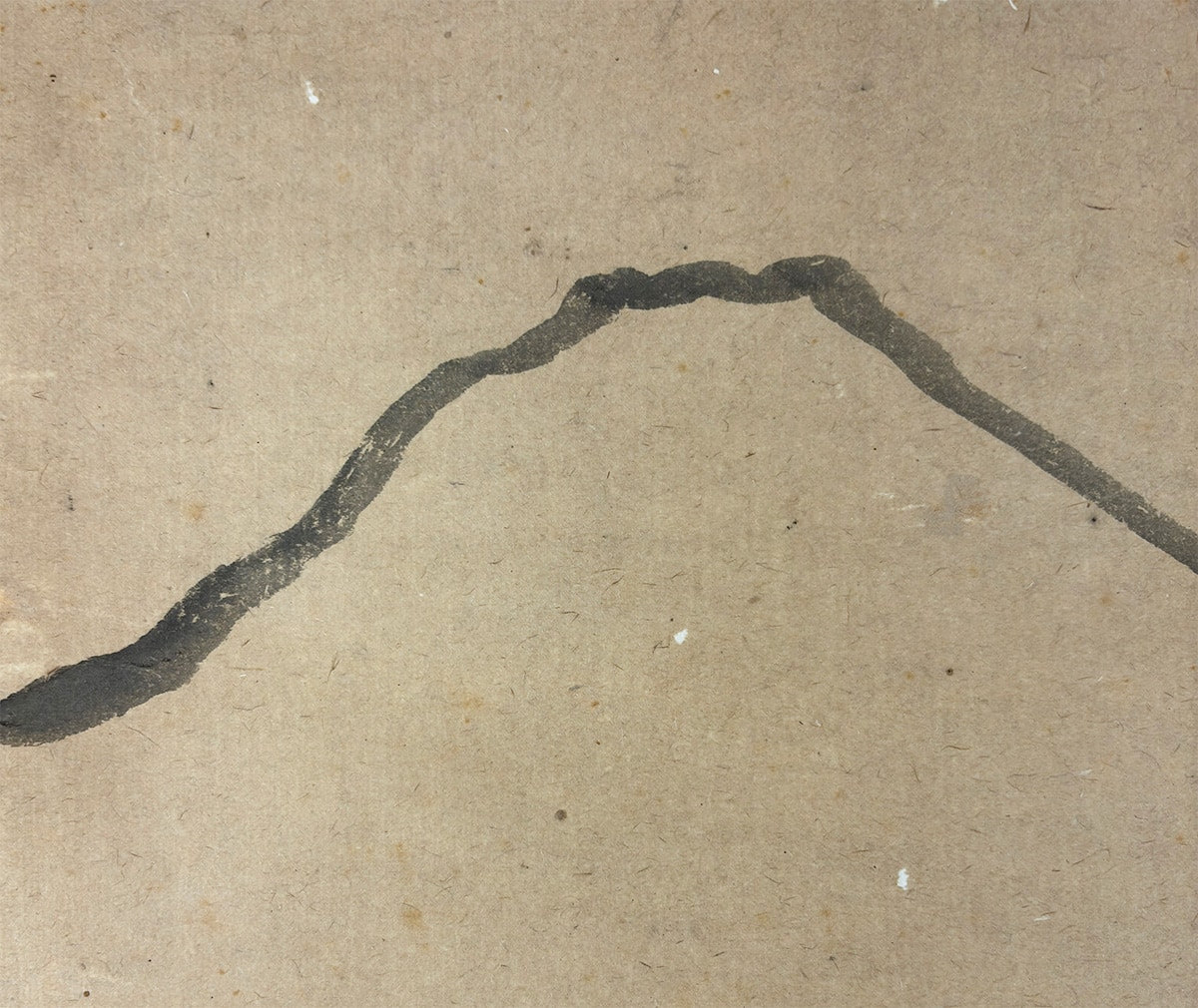

本紙はおおむね良好です。

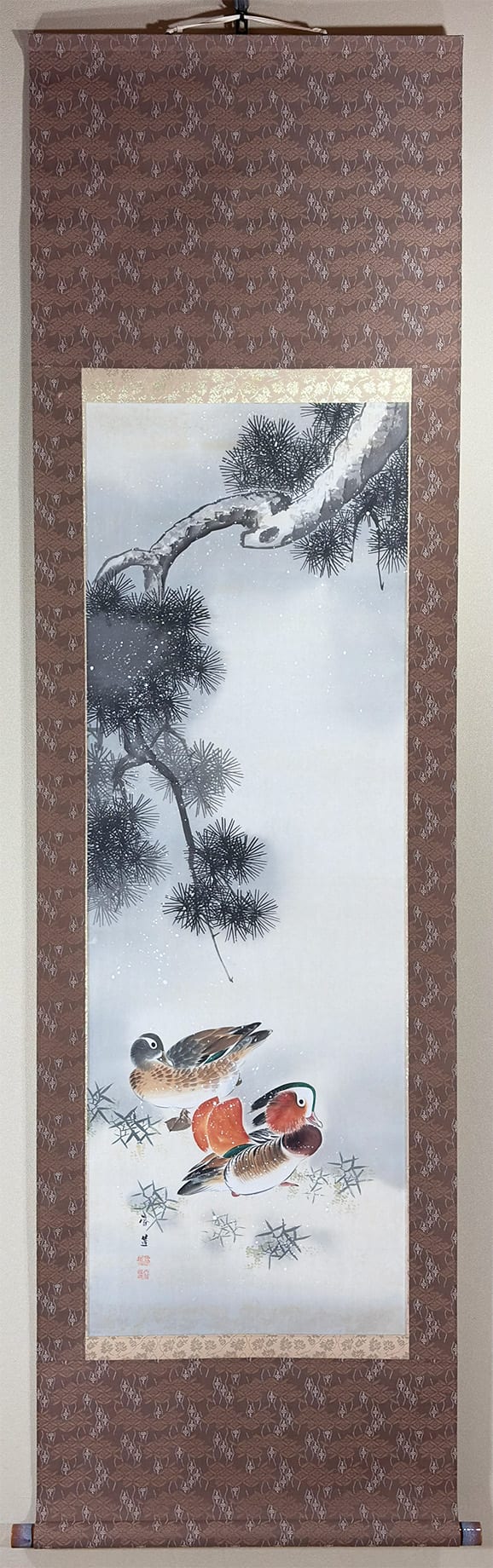

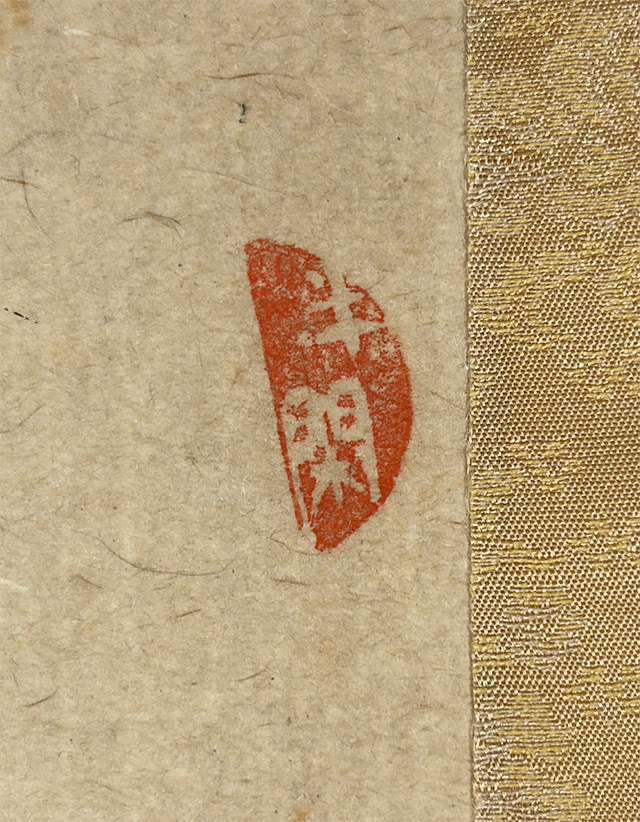

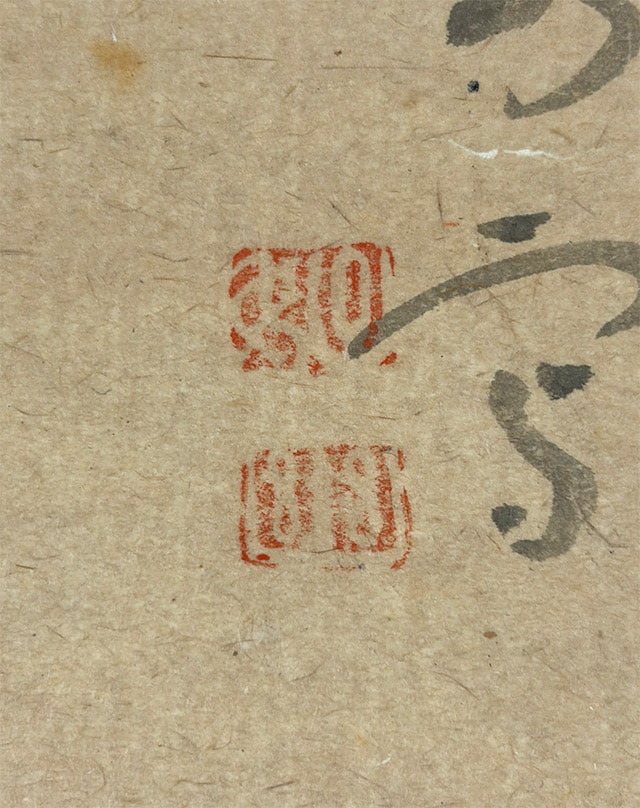

【風外の生い立ち】

安永8年伊勢穂原村に生まれる。5歳で寺に入り、寛政12年20歳からは名を本高(もとたか)、号を風外、好幽(こうじ)と言う。文化9年風外が仏道修行に合わせ、初めて松江に来遊した際の逸話が今も語り継がれている。当時、文人画の研究と言えば長崎か出雲であったため、風外はまず出雲へ足を運んだ。

※ふるさと【斐川】探訪シリーズ5「書・画」より引用

【風外の生い立ち】

安永8年伊勢穂原村に生まれる。5歳で寺に入り、寛政12年20歳からは名を本高(もとたか)、号を風外、好幽(こうじ)と言う。文化9年風外が仏道修行に合わせ、初めて松江に来遊した際の逸話が今も語り継がれている。当時、文人画の研究と言えば長崎か出雲であったため、風外はまず出雲へ足を運んだ。

※ふるさと【斐川】探訪シリーズ5「書・画」より引用

【風外の晩年】

後に風外は三河(愛知県)足助の香積寺の住職となったので、足助風外、香積風外とも呼ばれた。弘化4年大阪で没。享年69歳。遺骨は徳林寺と香積寺、摂州円通寺に埋葬された。

※ふるさと【斐川】探訪シリーズ5「書・画」より引用

後に風外は三河(愛知県)足助の香積寺の住職となったので、足助風外、香積風外とも呼ばれた。弘化4年大阪で没。享年69歳。遺骨は徳林寺と香積寺、摂州円通寺に埋葬された。

※ふるさと【斐川】探訪シリーズ5「書・画」より引用

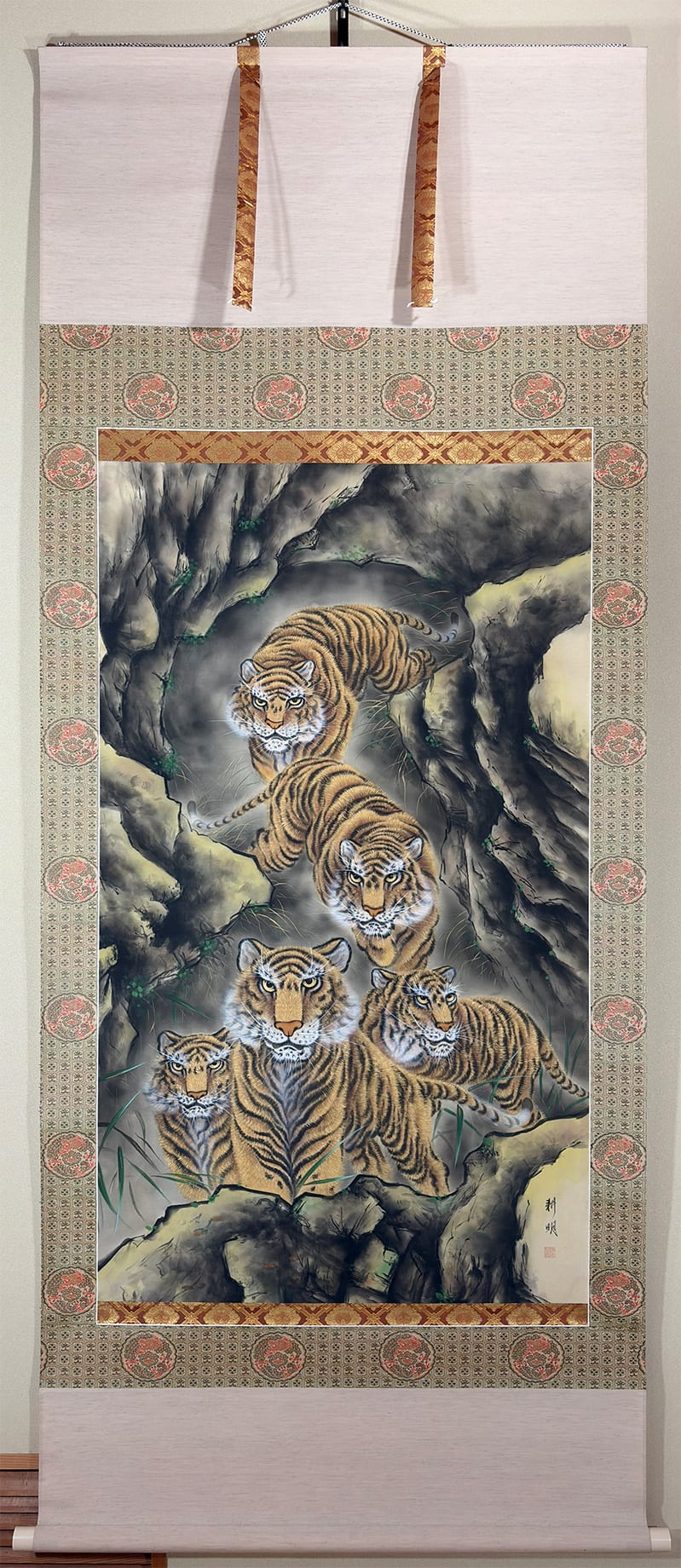

裏面に汚れがありますが、鑑賞には問題ない箇所です。

合わせ箱